2013年度 第1回講座 6月30日<報告>

夏休み工作「楽器をつくろう!」

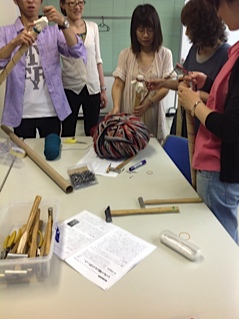

「レインスティックを作ろう!」

講師:小笠原 直(アトリエはな)

雨乞いの楽器を梅雨時の研究会で作りました。

スティックは布を巻く長い紙管。

音の出る色々な材料を用意周到な小笠原さんが準備してくれました。

ひたすら釘打ち。単純作業がだんだん楽しくなって来る。

他の楽器も合わせて、できた様子を動画で見てください!

森田 朋子

(マコト絵画教室)

夏休み体験レッスンのマンドリンを発表してくれました。

教室はじめての子にアクリル絵の具や手ぐす張りなどたくさんの工程を見てあげるそうです。

北田 絵里子

(絵画造形教室らぴす)

段ボール片でウクレレを制作。

チューニングもして低価格なステキな楽器が。

栗山 誠

(大阪総合保育大学)

風木琴(?)

風木琴(?)

大きさの異なる木片を吊って

風で鳴ったりたたいたり

涼しげな音がします。

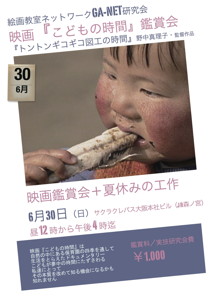

野中真理子監督「こどもの時間」映画鑑賞会

午後2時から会場を2階に移して映画『こどもの時間』鑑賞会。

近畿教育映画社に機材を準備設営してもらい音響設備も申し分なく、100名収容の会場でも上映できる状態でした。 映画の内容は野中真理子監督が埼玉県桶川市にある保育園を5年に渡って取材したドキュメンタリーです。

映画の内容は野中真理子監督が埼玉県桶川市にある保育園を5年に渡って取材したドキュメンタリーです。

自然保育で4000坪の園内を裸足や裸で走り回り手づかみでモノを食べ、真剣に遊び、けんかし、仲直りする。たくましく育っていく様子をカメラが捉えています。

私たちはつい、大人の時間にそって、子どもの遊びを客観的に見たり、子どもの言葉を聞き取ります。しかし、この映画に描かれているものは、子どもの目線、感じ方、子どもの中に流れる時間です。大人の時間という枠を外した時、子どもの感性は世界を探索しはじめます。そこで子どもは何を感じ、どのような行動をとるのか、この映画は、その辺りを上手に描き出しています。

後半の話し合いでも出ましたが、ここに描かれる子どもの感じ方、世界の見方、世界へのダイナミックな関わり方こそが、アートの本質につながるのだと思いました。

造形の場面やキャンバスの上で絵の具や素材を使って、思いが実現していく時(=こどもの時間)こそ、私達が大事にしなければならないことだと思います。

上映後に参加者に意見を聴きました。

「小さなこどもがこんなに力があるんだな、と改めて驚きました。」

「安全は大切だけれど、そればかり重視している学校の先生にも参考に、ぜひ見てもらえないかなぁと思いました。」

保育園内の生活が余りにワイルド過ぎるので心配の声も上がりました。

「それでは保育園の場所は何処でしょう?いつくらいの作品だと思いますか?」との問いに40年前くらい、北海道など、過疎の村ではないかという印象を持った方が多かったようです。

Ga-netも御陰さまで10周年を迎えました。それぞれカラーを持った方達と一緒に活動を展開していきたいと思います。

今後ともよろしくお願い致します。

事務局/赤座雅子